プログラムレポート

静岡市少年少女発明クラブ 第4回活動報告(2025年9月28日開催)

公開日:2025年10月19日

-

プロジェクト

9月28日は、静岡市少年少女発明クラブの第4回目の活動を行いました。

前回の活動の様子はこちら▼

このプロジェクトのメンバーは静岡市内の小学4〜6年生で、月に1回ま・あ・るで活動をしています。

4回目の活動テーマは「相撲ロボットを作ろう!」です。

最初に座学で「ミニロボと色々なモノづくり」「力の伝わり方について」を学び、その後「相撲ロボット」を制作します。

まずは、「板金」について学びました。

「板金」とは、金属の板を切断したり、曲げたりして、様々な部品を作る製造方法というお話がありました。

ミニロボの部品では、「電池金具」「ケーブルの端子」で「板金」が使われているそうです。制作する相撲ロボットの部品にもケーブルがあるので、実物を見てよく観察しました。

実際に工場ではどのような流れで製品ができるのか、動画を見ながら学びます。機械が次々に製品を作り出す様子を見てその速さに驚いていました。

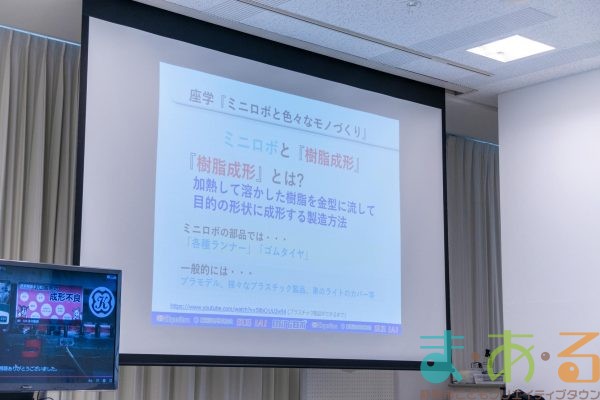

次に「樹脂成型」について学びました。身近にある様々なプラスチック製品やプラモデルなども「樹脂成型」のひとつです。

ミニロボでは、ランナーやゴムタイヤに使われています。今回の相撲ロボットでも使われるパーツにも「樹脂成型」のものがありました。

説明の中でプラスチックの原料はなんでしょう?と、先生から質問がありました。

「ペレット??」という答えがでました。ペレットは原料を加工したもので、ペレットになるもっと前の原料は石油ということを教えてもらいました。

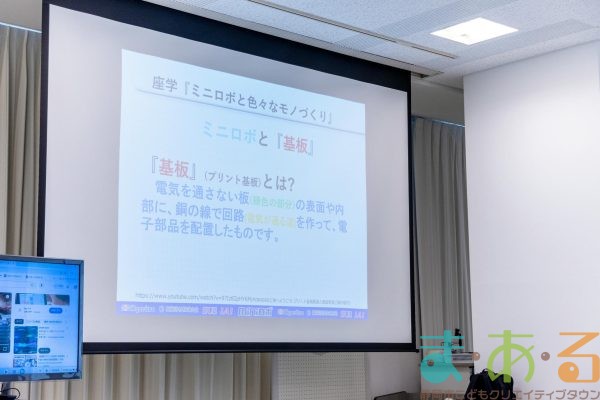

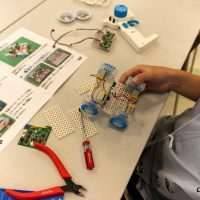

そして「基板」についても教えていただきました。

今回の活動で使用する基板をじっくり見ながら、基板の各部品の機能について学びました。

座学の最後は「力について」です。高校生が物理で習う「摩擦関数」についても教わりました。少し難しかったと思いますが、真剣に聞いていました。

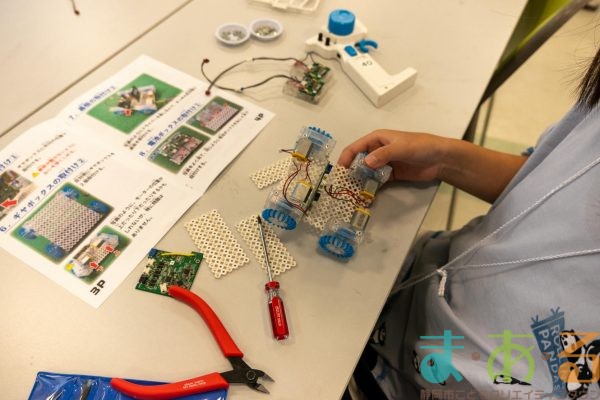

座学の後は相撲ロボットの制作がはじまりました。

まずは説明書をみながら組み立てていきます。

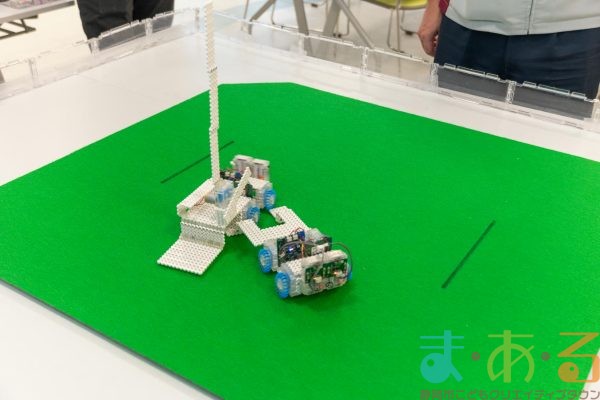

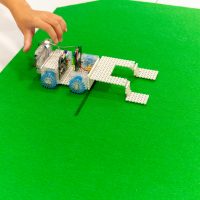

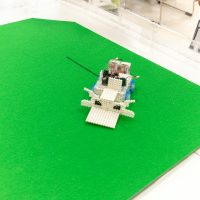

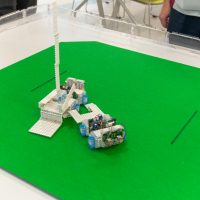

ベースのロボットが完成したら、そのロボットに部品やパーツを追加してオリジナルの相撲に強いロボットに仕上げていきます。

必殺技を出せるロボットや、パワー重視のロボットなど、何を強みにするかでロボットがどんどん変化していきます。

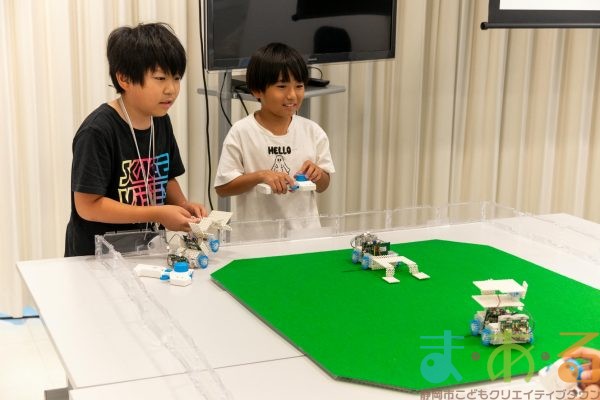

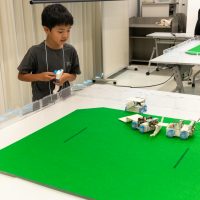

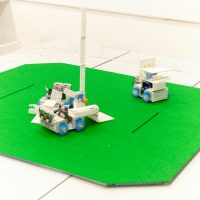

ある程度完成したら、土俵に見立てた場所で練習試合をしてみます。みなさんとても楽しそうに対戦をしていました。

試合が始まったらすぐにパーツが取れてしまったり、バランスが悪くてすぐに転がってしまったり、失敗もありましたが、改良を重ねて、より強いロボットを目指します。

どうすればいいかわからない時は、講師の先生に聞いてアイデアをもらっていました。

次回の活動では、いよいよ試合を行います。家に持ち帰って改造をしてくるという方もたくさんいたので、どのようなロボットが完成するか楽しみにしていてください。