プログラムレポート

ラジオを作ってみよう 講座の様子(2025年2月11日開催)

公開日:2025年02月13日

-

しごと・ものづくり講座

2月11日は静岡県電波適正利用推進員協議会、総務省東海総合通信局のご協力で、電波について学び、ラジオを作る講座を開催しました。

ま・あ・るでの開催は今回が3回目になりますが、今回も非常に多くのご応募をいただきました。

最初に静岡県電波適正利用推進員協議会の深田会長からお話がありました。電波の歴史のお話の際、モールス信号のお話の中で「SOSのモールス信号をしっていますか?」とこどもたちに問いかけたところ、たくさんの参加者から「知ってる!」の声がありました。

最近流行中の曲の歌詞に「トン トントン ツーツーツー トン トントン」というSOSのモールス信号がでてくると教えてくれました。会長はじめ講師の方々はとても驚いていました。

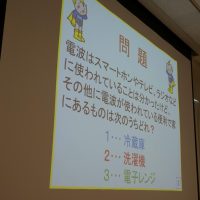

会長のお話のあとは、電波について学ぶ動画をみました。スマートフォンやカーナビなど普段の生活の中で使われている電波がたくさんあること、電波の歴史、今後の電波のお話などをわかりやすく学ぶことができました。

動画が終わったあとは、動画に出てきた内容の3択クイズの時間です。

動画を見終わったばかりだったこともあり、たくさんの方が積極的に手をあげてくれました。

推進員の方が楽しいお話を組み込んで会場を盛り上げてくださいました。回答した参加者にはボールペンのプレゼントもありました。

クイズを通して電波について理解したところで、いよいよラジオの制作に入ります。

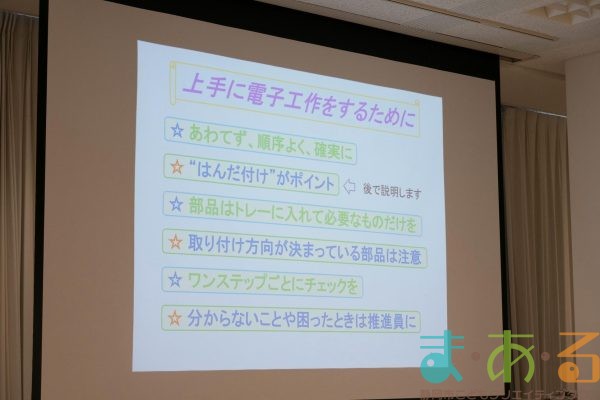

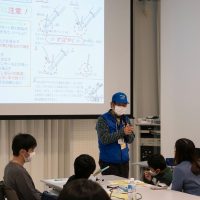

電子工作ははじめての方も安全に制作ができるように最初に注意事項の説明がありました。

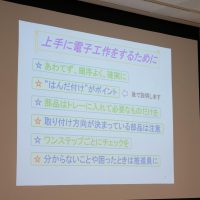

そして、はんだ付けの方法についても説明をしていただき、上手にできるコツをいくつか教えていただきました。はんだ付けは小学生は学校ではまだ習わないため、ほとんどの方がはじめてでしたが、中には興味があってネットで取り寄せをした自分用の道具が自宅にあり、積極的に電子工作をしているという方もいらっしゃいました。

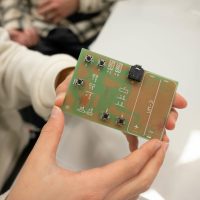

そして、ラジオのキットの中身を確認していきました。細かな部品がたくさんありました。

使う順番に部品が並んでいるので、とてもわかりやすくなっています。

先生の説明を聞きながら、はんだ付けを行いました。保護者の方もはじめてという参加者には、先生がお手本を見せてくれました。

「はんだ」というのは、金属などの接合に用いる錫(すず)を主成分とした合金です。

このはんだをはんだごての熱で溶かして、プリント基板へ部品をつけて組み立てていきます。

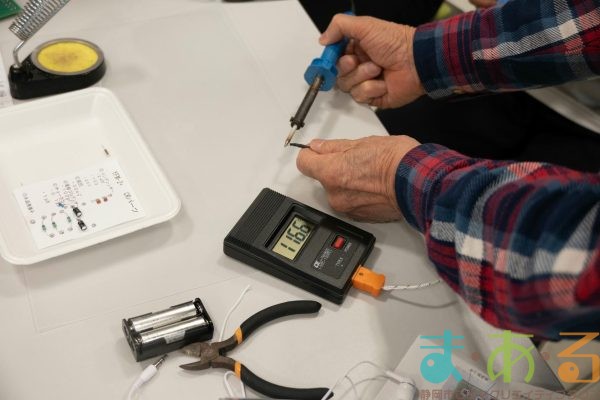

推進員の方がはんだごての先の温度を測ってみせてくれました。スイッチをいれたら、あっという間に100度を超えていきました。

やけどに注意しながら慎重に作業をすすめていきます。

みなさん真剣な表情で集中して取り組んでいました。

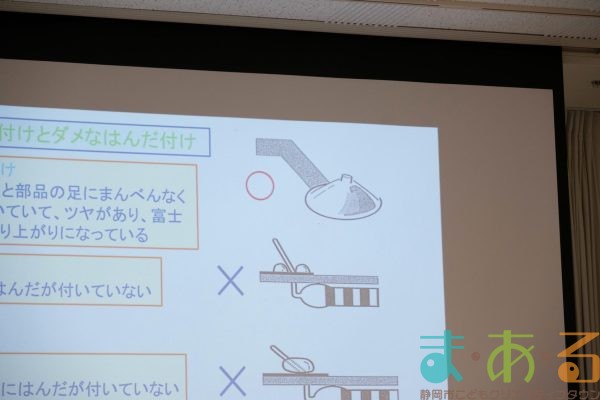

はんだ付けは最後の形が富士山のようになっているのが正解とのこと。はんだが正しくついているか、入念に確認をしながらすすめていきました。推進員の方がデジタルの電子顕微鏡で確認してくれました。

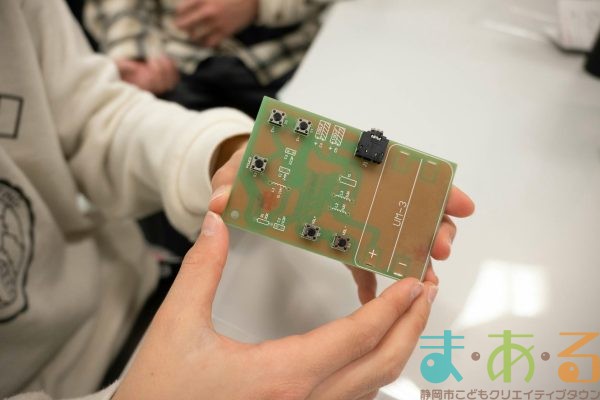

はんだ付けする部品がたくさんあるので、最初は恐る恐るやっていた方もどんどん上達していました。スイッチは5か所に取り付けました。

コンデンサーは、プラスとマイナスがあるので、間違えないように基盤に差し込みます。はんだ付けができたら、基板を裏返してニッパーで余分な線をカットします。カットする際は針金が飛ばないように左手で抑えながらカットするといいと教わりました。

最後に電池ボックスを取り付けます。このころには、はんだ付けに慣れている子が多く手際よく作業をしていました。

電池ボックスまで取り付けたら、イヤホンをつなげて、ラジオが聴こえるかのチェックをします。

FMラジオが聴こえてくるか、ドキドキの瞬間です。

「聴こえた!」「あれ、聴こえない・・」各テーブルから歓声や落胆の声があがります。窓際のほうが聴こえやすいということで窓際に移動して確認しました。

無事に聴こえて推進員の講師の方も参加者も笑顔になりました。

聴こえないという場合は、推進員の方々が早急にチェックして修理してくれました。

最後には全員のラジオが聴こえるようになりました!参加者の感想発表では、とても面白かった、自分で組み立てたラジオが聴こえるようになって嬉しかった、という感想を発表してくれました。

修了証書を渡していただき、講座は終了しました。

電子工作は、詳しい方が身近にいないとなかなか体験する機会が少ないので、とても貴重な機会となりました。今回の講座ではんだ付けをマスターした方も多かったので、他のキットや道具を探して挑戦ししてみるのもいいですね。

参加者のみなさん、手作りのラジオをたくさん聴いてラジオを楽しんでください。